No había otra forma de llegar a Bojayá sin tanto peligro. El río Atrato todavía ofrecía riesgo a los navegantes que partían desde Quibdó porque en cualquier lado podría aparecer la guerrilla para robar o secuestrar. Me tenía que trepar a un avioncito de un solo motor, con capacidad para cinco parroquianos y un piloto malgeniado. El más gordo fungía de copiloto. Ese día me di cuenta de que tenía sobrepeso: yo fui el copiloto. Al frente de mí había un timón, pedales, instrumentos y otra cantidad de cosas que sólo podría usar para agarrarme fuerte si esa vaina se iba en picada.

Arrancamos en junio de 2006 en ese aparato que se elevaba con dificultad, utilizando el viento como riel de montaña rusa y que dejaba ver en el horizonte la hélice de la vida, porque si ese ventilador se apagaba la única opción era planear hacia la inhospitud de la selva. Al entrar allí, exuberancia. Una ensalada de brócoli debajo de los pies. El ruido ensordecedor de ese artefacto que vuela bajito, se mueve como si fuera de papel y confía toda su estabilidad a la clemencia del viento. En el interior, cinco pasajeros tratando de dormir para evadir el miedo y un piloto que suda como caballo pero muestra serenidad.

Vamos para la entraña de la selva del Atrato, en los límites entre Antioquia y Chocó. Desde arriba, se aprecia un terreno despoblado. Un resguardo indígena embera alejado de todo. Un pequeño riachuelo es la única vía que los lleva al mundo. Ese que no quieren ver y que además los está aniquilando. Vamos bajando y la ensalada se va convirtiendo en sopa. Ciénagas y humedales. Si este cacharro se cae, es mejor morir del impacto. Seguro nos recibirán una culebra curiosa, mil babillas hambrientas, millones y millones de mosquitos que llevan una malaria o una leishmaniasis y, contando con suerte, algún felino misericordioso que se tire al cuello de una.

Nos acercamos para aterrizar y desde el cielo se ve un río imponente, el Atrato; a un costado, un pueblo de madera destartalado, y unos kilómetros arriba, una obra urbana inconclusa inmensa; al otro lado del río, una pista sin terminar y un pueblo partido por una calle en la mitad. Esa calle es la pista en la que vamos a aterrizar. A nadie parece importarle. En el sobrevuelo, la gente camina por esa «pistacalle» con sus semovientes como si nada. Pasamos sobre el río, un viraje a la derecha, pasamos otra vez por el río y nos vamos acercando. El piloto hace gestos con las manos, desesperado, como si estuviera corriendo vacas y se aferra al timón. La gente en la pista mira y se va corriendo sin afán, como si fuera a pasar un carro. Tocamos el suelo suavecito, para que bajara el alma de nuevo a un cuerpo atormentado. Llegamos a Vigía del Fuerte, al costado este del río Atrato, departamento de Antioquia, en límites con el Chocó. La construcción más grande de Vigía es la estación de policía, que está llena de orificios de impactos de bala. La guerrilla le dio varios golpes a la policía ahí, con bajas de más de veinte efectivos en cada incursión. Ya se sentían más seguros. Después de la masacre de Bojayá en 2002, la Armada Nacional tenía presencia permanente al otro lado del río, en Bellavista (Chocó), casco urbano de Bojayá.

Nos registramos en el puesto de policía en una especie de migración paupérrima y seguimos hacia la «panga», que es como le dicen al bote con motor fuera de borda que nos llevaría hasta Bellavista, al frente de Vigía, atravesando uno de los ríos más caudalosos del mundo.

Desembarcamos en unas tablas inestables que servían de muelle. De inmediato, unos negros de músculos templados y unas mujeres de cola firme y grande se fueron acercando, agitando las manos para darnos la bienvenida, mientras varios niños descalzos seguían el rumbo de la panga hasta la orilla, corriendo por el borde.

El primero que se bajó fue Alejandro, mi jefe en Acción Social. Un tipo recio y grande. La gente lo saludaba efusivamente y él dejaba ver su sonrisa y repartía saludos como el papa. Después descendieron mis otros compañeros, que se abrazaban con los ingenieros y trabajadores de la nueva Bellavista, la obra urbana gigante que se construía aguas arriba. Un nuevo pueblo. Una nueva esperanza. Yo era el nuevo, nadie me conocía y me sentía como bicho raro.

Para mí, como para el 99% de los colombianos, Bojayá no existía antes de la masacre. Surgió en mi mente y mis ojos cuando por televisión el general Mario Montoya alzó un zapatico de bebé deshecho y dejó rodar un par de lágrimas por sus curtidas mejillas, mencionando qué asesinas y despiadadas eran las Farc, al frente de una iglesia chica completamente destruida y demolida que aún humeaba, el 8 de mayo de 2002. Desde ese día sentí una pena enorme y me preguntaba antes de llegar si mi actitud debería ser de respetuoso duelo o mirada esperanzadora, si los trataría con lástima o con dolor… no sabía qué actitud tomar. Y no lo supe. Simplemente me bajé de la panga y un pelado negro de unos veinte años, con una sonrisa blanca que iluminaba hasta Vigía del Fuerte, tomó mi maleta y me dijo: «Bienvenido, doctor». Lo miré y le sonreí tenuemente, le di la mano y él agregó: «Siga, su casa está por acá; es la más linda del pueblo». Alcé la mirada y vi en una valla inmensa colgada de una casa alta, a un niño negro que asomaba sus ojitos entre unas tablas y tenía cara de desconsuelo. Arriba, una leyenda enfática rezaba: «Que no se nos olvide nunca: acá las Farc mataron a 119 colombianos inocentes». Desde ese mayo, nunca se me olvidó. Pero me preguntaba si la responsabilidad era toda de las Farc. Poco tiempo después, obtuve respuesta a ese interrogante. Llegué a la casa. Efectivamente, era la casa más linda del pueblo: dos plantas y a la orilla del río Bojayá, afluente del Atrato. Dejé la maleta en el que sería mi cuarto, y atraído por una mezcla de embrujo mágico, morbo, dolor, rabia, tristeza, curiosidad y todos los sentimientos que produce la muerte, sin más espera me fui para la iglesita que había visto detrás del general Mario Montoya ese mayo de 2002.

Caminé por la callecita de cemento que la comunidad había hecho para poderse mover de casa a casa cuando el pueblo se inundaba, que era cada vez que llovía. Es decir, casi siempre, teniendo en cuenta que el Chocó es la segunda zona más lluviosa del mundo. Me asomé a la esquina y la vi. Me estremecí. Es una especie de bodeguita con el techo en «v» invertida. Paredes amarillas recién pintadas y las marcas disimuladas de la reconstrucción que se hizo sobre los cimientos de la iglesia derrumbada. Me fui acercando y no miraba hacia el piso. Mi mirada se quedó clavada en la puerta principal y en el sitio del frente donde el general había llorado, conmovido.

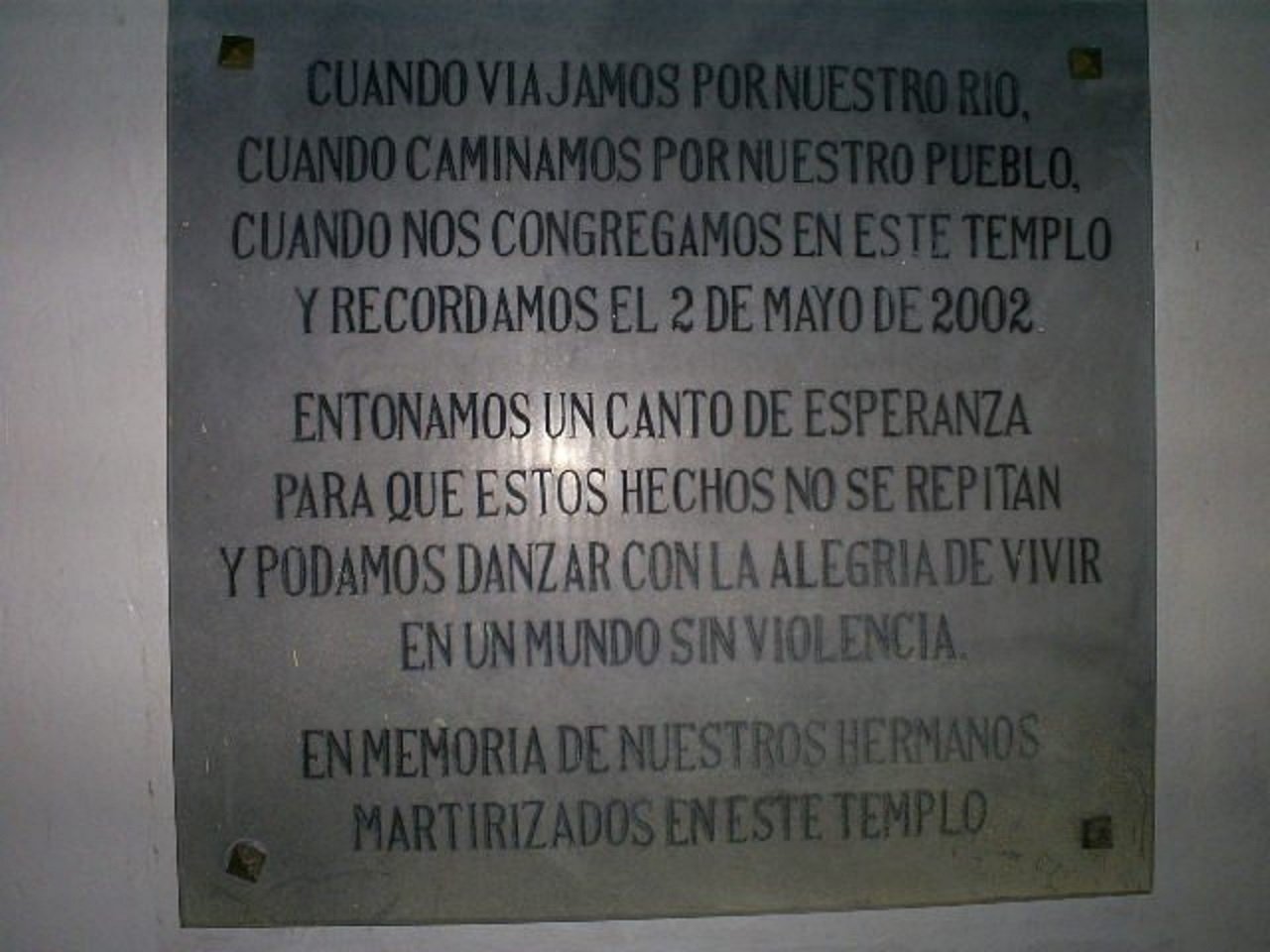

A la entrada, una placa mediana en mármol gris que dice lo siguiente: «Cuando viajamos por nuestro río, cuando caminamos por nuestro pueblo, cuando nos congregamos en este templo y recordamos el 2 de mayo de 2002, entonamos un canto de esperanza para que estos hechos no se repitan y podamos danzar con la alegría de vivir en un mundo sin violencia. En memoria de nuestros hermanos martirizados en este templo».

En ese punto me quedé petrificado. Una plaquita para conmemorar 119 almas que no sólo murieron ahí, sino que fueron parte de una tortura física y psicológica de varios días, como me lo contaría María Lepesqueur, la voz de este relato.

Entré en silencio a ese templo y me fui acercando a las primeras bancas mientras me imaginaba un horror desordenado, sin cronología, sin mucha información. Las ideas más morbosas y luctuosas llenaron mi mente. Zapaticos de niños regados por todos lados y cada oficial del ejército recogiendo un zapatico ensangrentado para hacer su propio show. Al fondo, en el extremo del atrio, ese crucifijo desmembrado cuya foto dio la vuelta al mundo. Sólo se ve un tronco lacerado, aún más que el del evangelio, y esa cara triste que ya no ve sino la muerte, en esa parte de «Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado…».

Me senté en la segunda banca. No recé. Sólo me quedé ahí sentado. Por el rabillo del ojo vi que se acercaba una silueta corpulenta. Una señora de gafas, que se sentó a mi lado. Me preguntó: «¿Tú eres Andrés?». Le respondí que sí, y le pregunté quién era ella. Con tono costeño me dijo: «Yo soy María Lepesqueur. Coordino el proceso de readaptación a la vida cotidiana de la comunidad de Bellavista, que es este casco urbano; estoy acá desde 2003». Yo, con poco tacto, le dije: «María, ¿me puedes contar lo de la masacre?». Me miró con algo de desconcierto detrás de esos cristales gruesos de sus lentes y respiró profundo, y me dijo que me lo iba a contar una sola vez, que le dolía contarlo y que se lo siguieran contando, que cada día le contaban un nuevo cuento más doloroso que el anterior. Ella llevaba cuatro años escuchando historias para desgarrar el alma casi a diario. Después supe que María es prima de Juan Gossaín, y su forma de contar las cosas era como la de Gossaín. Incluso su apariencia era como la de él, sólo que con pelo largo y senos, pero con el mismo verbo que lo mete a uno en la historia como si la transmitiera en directo. Y ahí empezó su relato María Lepesqueur sobre la masacre de Bojayá:

«Esta es una zona que se han disputado constantemente guerrilla y paramilitares porque por aquí se trafica de todo. El Atrato une el Atlántico con el Pacífico y eso lo hace muy atractivo para los grupos armados. Por eso Bojayá es tan estratégico, pues queda casi a mitad de camino entre Quibdó y el Urabá. Acá hacían escala. Históricamente esto ha sido de la guerrilla, y cada vez que querían imponerse se tomaban la estación de policía de acá o la de Vigía del Fuerte, y siempre daban unos golpes monumentales, con muchas muertes del lado de los policías y casi nada de los guerrilleros. Este era un tapón para el control territorial de los paramilitares y tenían que tomárselo como a sangre y fuego para dominar la zona, y por supuesto para traficar armas y drogas.

Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, el comandante del bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas de Urabá, convocó a varias fuerzas y las reunió en Turbo para bajar hasta Bojayá. La misión era clara: quitarle por la fuerza Bojayá a la guerrilla y tener el control de esta zona para poder dominar el Atrato desde Urabá hasta Quibdó. El movimiento fue gigantesco. Siete embarcaciones desplegadas por el Atrato para las tropas paracas, con 250 mercenarios y aeronaves para los comandantes que aterrizarían en Vigía del Fuerte, era la fuerza que llevaría el Alemán bajo su mando, con la seguridad de que iban a ganar ese combate.

Esta toma estaba anunciada desde hacía tiempo. El correo de la muerte ya había hecho anuncios con varios crímenes selectivos de bando y bando. Pero la masacre iba con todos los fierros. Los paramilitares arribaron el 21 de abril de 2002 con armamento liviano y pesado. Morteros, bazucas, MP-5, y cada uno con su arma de dotación. Desembarcaron en Bellavista y en Vigía del Fuerte, y sometieron a la población civil sin mayor resistencia. La guerrilla no se encontraba en los cascos urbanos ese día porque los pueblos estaban inundados, como casi siempre. Sin darle tiempo de correr a la gente para refugiarse en sus casas, los reunieron en las plazas de los dos pueblos y les dijeron a qué iban: “Vamos a sacar de acá todo lo que huela a guerrilla y a restablecer el orden que esos terroristas le han quitado a la zona, así que el que tenga información lo esperamos en el comando provisional que lo ubicaremos en la escuela de Bellavista. Nadie puede entrar o salir de los cascos urbanos sin avisarnos. El que se vea en huida o con actitud hostil, ya sabe lo que le puede pasar”. Alguien replicó tímidamente: “Señores, por favor, no se queden en el casco urbano que cuando suba la guerrilla nos matan a todos”. Sólo se escuchó por parte del comandante alias Camilo, que estaba hablando, un lacónico: “Oigan a mi tío… ja”. Y se fue.

Los negros de Bellavista deambulaban por las calles frente a la mirada inquisidora de los paracos armados, que ante cualquier gesto desafiante cargaban su fusil y lo apuntaban a la cabeza. Desde ese día la gente anduvo con la mirada siempre clavada en el piso.

El 23 de abril, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos avisó al gobierno sobre la incursión paramilitar en Bojayá para que tomara medidas. El 24 y el 26 de abril la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, respectivamente, lanzaron una alerta temprana ante la inminencia de los combates. Parece que del alto gobierno sólo había una acción posible: “Que se maten entre ellos”, y no hicieron nada para impedirlo. Lo que no les importó es que “entre ellos” había una población civil de poco más de 1.500 personas, habitantes de Bellavista. La diócesis de Quibdó entró en pánico, porque sabían que el desenlace no podría ser bueno.

Los paramilitares hacían reuniones en la cancha de microfútbol de Bellavista y juntaban a la población para intimidarla más, para atormentarla más, para humillarla más. Mientras la gente salía de sus casas a las dichosas reuniones, los paras aprovechaban para saquear lo poquito que había en sus viviendas.

El pueblo estaba inundado, sobre todo aguas abajo, en el barrio Pueblo Nuevo. El agua ya se había metido a las casas, pero contrario a lo que siempre se sentía, la gente lo prefería así, porque sabían que a medida que bajaba el agua, subía la guerrilla. Y el agua fue bajando lentamente. Y la guerrilla fue subiendo igual.

La mañana del 1° de mayo, a eso de las seis, se escucharon los primeros disparos del frente 58 de la guerrilla, al mando de alias el Manteco. El chapuceo de las botas guerrilleras en el agua bajita se oyó en todo Pueblo Nuevo y la gente del barrio salió corriendo a resguardarse en el centro, cerca de la iglesia y de la escuela. En Bellavista sólo hay unas pocas construcciones de ladrillo y cemento: la iglesia con la casa cural, la escuela y la casa de las hermanas agustinas. Ya se habían dado plomo con los paras en Vigía pero fue sólo una escaramuza, el arsenal fuerte lo tenían reservado para Bellavista. En Pueblo Nuevo, alias Camilo, el jefe en campo del operativo paramilitar, fue dado de baja con su segundo por balas guerrilleras, dejando acéfalo al grupo.

El padre Antún Ramos, párroco de la iglesia, al ver los movimientos angustiados y erráticos de las personas en los caminitos y en la cancha de micro los invitó a refugiarse en la iglesia. Tenía un triple propósito: ya que la estructura era de concreto, los protegería de las balas; además, la casa de Dios era el sitio más propicio para rezar y pedirle al de arriba que no les fuera a pasar nada malo, y al ser un lugar sagrado, quizás tanto paras como guerrilleros respetarían el Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe atacar los sitios de culto. Poco a poco la iglesia se colmó. Alrededor de cuatrocientas personas se confinaron dentro de su estructura: trescientas en la iglesia y cien en la casa cural. Familias enteras, niños, mujeres, ancianos… todos apeñuscados. La comida ya escaseaba, porque el 26 de abril los paramilitares asaltaron la embarcación que iba a surtir a las tiendas de la comunidad.

Los paramilitares se parapetaron en la escuela, que era contigua a la iglesia, y en el colegio, que quedaba en diagonal. La guerrilla aún no sabía a dónde tenía que disparar. No sabía en dónde estaban exactamente los paras. Y los paras estaban aún más perdidos. Sin quién diera las órdenes, sólo atinaban a esconderse en donde hubiera concreto, menos en la iglesia, a la que ya no le cabía nadie.

Los que no se pudieron resguardar en la iglesia corrieron hacia la casa de las monjas agustinas. Cien más se encerraron allí, amontonados, a rezar también.

Mientras las balas zumbaban de un lado a otro, las personas encerradas en la iglesia entonaban cantos religiosos que se confundían con llantos de angustia y gritos de piedad.

Dada la ineficacia de los disparos de la guerrilla, hacia las diez de la mañana se hizo una tregua espontánea, con disparos intermitentes de vez en cuando que sólo se notaban porque alteraban el repique constante de la lluvia. La guerrilla quería ir a la fija, y como estaba en una evidente superioridad numérica decidió esperar a que los paras se delataran solos. Ante la inminencia de un ataque descomunal, las personas que no alcanzaron a refugiarse en las estructuras de concreto empezaron a correr hacia el monte, a la selva, seguros de que sus paredes de maderita delgada no iban a poder detener las balas. Casi todos eran los habitantes del barrio sur del pueblo, a donde la guerrilla no había llegado. Huyeron monte adentro con niños, ancianos y lo que podían rescatar de sus casas para sobrevivir en la noche, refugiados en la espesura de la selva.

La guerrilla se quedó en Pueblo Nuevo y los paras se resguardaron en el centro de Bellavista, alrededor de las estructuras de concreto. La gente apiñada en la iglesia oró y cantó durante ese resto de día y toda la noche, animados por el padre Antún, rogando por un milagro que les permitiera salir de allí con vida.

Llegó la horrible noche y con ella otro problema: no había espacio para acostarse. Había más de trescientas personas en 117 metros cuadrados. El sudor, las lágrimas y los niños que no podían controlar sus esfínteres hacían más denso y viscoso el calor que allí adentro se sentía. El agotamiento y la tensión rompían en desespero y desolación. Todos se abrazaban y se daban ánimo mutuamente. El sofoco hacía desmayar a una que otra mujer, que era llevada con rapidez a la mesa del altar, improvisado como camilla. La puerta estaba cerrada y no se volvería a abrir. Sólo para traer comida y con claves de entrada, porque en cualquier momento los paras se les colaban. Finalmente, cesó la horrible noche y empezó la peor mañana. La del 2 de mayo.

Como enviándose mensajes de guerrilleros a paramilitares, se hacían ráfagas al aire y se gritaban arengas para cabrear al oponente. Pero aún la guerrilla no tenía claro a dónde dirigir su artillería pesada. En Pueblo Nuevo empezaron a armar la rampa para las pipetas de gas que usarían una vez que tuvieran clara la ubicación del enemigo.

Ante la falta de orden y de órdenes de los paras por la baja de Camilo y su segundo, a un “genio” paramilitar, a las nueve de la mañana del 2 de mayo, le dio por enviar un roquetazo desde la entrada de la iglesia. El humo de la trayectoria del proyectil delató la ubicación de los estúpidos. Inmediatamente la guerrilla dedujo que estaban en la escuela, y que para alcanzarlos deberían pasar la pipeta de gas por encima de la iglesia.

Una hora después, la guerrilla lanzó la primera pipeta. Cayó en una de las casuchas de madera, a unos cincuenta metros de la iglesia saliendo desde Pueblo Nuevo y la despedazó, pero ya sus habitantes estaban también metidos en la iglesia. El estruendo asustó a los paramilitares, que quisieron meterse a la iglesia a la brava, pero esos negros cimarrones corpulentos hicieron fuerza en la puerta y no los dejaron entrar. Entonces volvieron a la escuela.

La segunda pipeta cayó en el puesto de salud, a escasos metros de la iglesia, pero no estalló. Quizás habría sido mejor si hubiese estallado. Sería como un aviso de que deberían salir de la iglesia. Pero nadie se percató de la forma macabra como se iban acercando las pipetas.

La tercera pipeta rompió el techo. Por ahí mismito».

María Lepesqueur señaló un espacio en el techo donde debió estar el agujero que dejara la tercera pipeta. Con el dedo alzado hacia el techo se quedó un segundo mirando y sus ojos, detrás de esos cristales gruesos, se aguaron. Bajó la mirada para ubicar mi cara, se quitó las gafas, se secó los ojos y continuó su relato con una voz que no se le quebró.

«Estoy segura de que al primero que mató la pipeta fue al que le cayó en la cabeza. No le dio tiempo a nadie ni de correrse. Además, correrse para dónde. Cada cual andaba en su baldosa y no había espacio para moverse. Cayó ahí, ahí mismito».

Y señaló al frente del altar. Tomó un nuevo respiro, esta vez más profundo, y continuó.

«Muchos me contaron que de lo cerca que les cayó no escucharon ni el estruendo. Sólo vieron un chispazo blanco, blanco, blanco, como ellos se imaginan el vestido de Dios, y luego un silencio absoluto. Don Matías, el señor que se la pasa deambulando al lado del río como loco, me contó que estaba con su mujer, y cuando vio que el techo se rompió, la tomó de la mano. La explosión los sacó a volar unos tres o cuatro metros. Él tenía de la mano a su mujer aun después de haber volado y le dijo: “Mujer, por lo menos estamos vivos”. Se miró y estaba lleno de sangre. Entonces giró el rostro para ver a su mujer y no vio nada. Tenía sólo una mano aferrada a su mano, sin nada más que la sostuviera. Un olor a chamuscado y sangre se impregnó en el aire enrarecido que aún tenía vestigios de explosión.

Allí murieron entre 85 y 90 personas. Lo de las 119 personas no es cierto. Yo tengo el registro y de la población esos fueron los muertos. Los otros quizás eran paramilitares y guerrilleros que los metieron a todos en el mismo costal. La mayoría quedaron mutilados, y de esos por lo menos cuarenta fueron niños, peladitos chiquitos. Los heridos también habían perdido algún miembro de su cuerpo, tenían heridas profundas, cortadas, mutilaciones… Ni Dante se habría imaginado algo así, menos en una iglesia.

La gente salía herida hacia la cancha de microfútbol y por pura intuición unos atendían a los otros con trapos viejos, prendas rotas y todo lo que sirviera para trancar las hemorragias. La guerrilla creyó que le había pegado a la escuela y se arrimó rápido disparando. Muchos de los heridos e ilesos fueron rematados por las balas guerrilleras.

Los paramilitares salieron en desbandada, ya sin el carácter recio y despiadado con el que llegaron, más bien como viejas histéricas, buscando escondite en el monte o tratando de embarcarse en las pangas para llegar a Vigía del Fuerte y volarse con sus comandantes, que tenían aeronaves dispuestas para la huida. Algunos pocos cayeron bajo el fuego enemigo y los otros lograron salvarse.

Como si esto no fuera suficiente, la guerrilla lanzó una nueva pipeta que cayó al lado de las misioneras agustinas pero no estalló. Milagrosamente no estalló.

El padre Antún Romero, aún confundido y aturdido pero ileso, trató de organizar a los sobrevivientes para ir ordenados hacia donde las hermanas agustinas y allí buscar refugio de nuevo. No era posible. La casa de las hermanas estaba repleta, y ante el temor de que se les entraran los paramilitares escasamente le abrieron una rendijita al padre Antún. El padre, con una cortada en la cabeza, les contó a las hermanas lo que había pasado. Todos trataron de salir e improvisaron banderas blancas gritando que por favor les respetaran la vida, que eran población civil desarmada: trescientas personas ilesas y levemente heridas, sumadas a los sobrevivientes de la iglesia y la casa de las misioneras agustinas, caminaron hasta el río buscando las barquitas plataneras para poder ir hasta Vigía del Fuerte. Como pudieron se iban acomodando y en varios viajes llegaron hasta el pueblo del frente, donde los comandantes paramilitares estaban por escapar.

Los demás, los que estaban en el monte, sólo sufrían con cruel intensidad el estruendo de las bombas y las pipetas y el aleteo de las balas, suponiendo que en su pueblito la sangre corría a borbotones. Se quedaron ahí salvando su vida y esperando que no muchas se hubiesen ido en el vaivén de las explosiones.

El padre Antún Romero dirigió un grupo hasta Vigía del Fuerte. Otros corrieron también hacia el monte para resguardarse. Los muertos, muertos quedaron y a los heridos graves la parca se los iba llevando de a poquito.

La guerrilla tomó el control el 3 de mayo, después de que los radicales e invencibles paramilitares no ofrecieron mayor resistencia y salieron corriendo despavoridos, tomando a la población civil de escudo. Ese día la guerrilla dejó recoger algunos muertos, pero el 4 y el 5 otra vez los hostigamientos de unos pocos paras interrumpieron la labor.

El ejército y la armada llegaron apenas el 6 de mayo. El 8 de mayo arribó el general Mario Montoya con la prensa nacional y nos conmovió a todos levantando ese zapatico de bebé y llorando como lloró. Hasta yo me lo creí».

María Lepesqueur miró al techo, al frente del altar, a la puerta y luego me miró a mí con sus ojos detrás de esos cristales enormes. Me dijo que lo que va después son las mil especulaciones de que las fuerzas militares no dejaron acercar a la prensa, que los muertos los enterraron en cualquier parte, que hubo permisividad de la armada para que los paramilitares llegaran a Bellavista, pero que a ella ya nada de eso le importaba.

A ella sólo la conmovía el dolor inmenso de las personas que tuvieron que vivir ese horror desde el 21 de abril hasta el 3 de mayo. Que fueron una comunidad absolutamente desprotegida, a merced de los grupos armados que hicieron con ellos lo que quisieron. Y María se preguntaba cómo una persona puede rehacer su vida después de padecer tanto horror ante la indiferencia de una sociedad indolente que ni siquiera sabía que ese pueblito existía. Cuando yo fui, en 2006, María ya llevaba tres años trabajando hombro a hombro con la comunidad. Vivía con ellos, comía con ellos, los hacía sonreír, porque es una señora chistosa.

Entendí por qué María Lepesqueur era tan gorda. Necesitaba espacio para tanta humanidad. María me dijo una vez más: «Esta es la primera y la única vez que te voy a contar esta historia; cada vez que la cuento, la vivo, y aunque yo no estuve acá, no la quiero vivir más; por favor, nunca, pero nunca le preguntes a nadie de esta comunidad qué pasó ese día. Acá vienen periodistas a sacar lágrimas que no sienten para vender historias que no les importa y eso no se lo voy a permitir a usted». Asentí con la cabeza. Me dio una palmada en el hombro y se fue. Yo me quedé ahí sentado, en esa silla, frente a ese altar, debajo de ese techo, y fijé mi mirada en ese cristo desmembrado que aún tenía tatuado en su rictus ese «Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado».

Salí caminando lentamente porque los pies me pesaban, me pesaba en el alma la historia que María Lespesqueur me había contado. Llegué al mismo sitio donde el general Mario Montoya levantó el zapatico. Miré al piso y vi un zapatico. El zapatico terminaba en una mediecita y la mediecita en una pantorrillita negra. Era un niño de unos nueve años que me estaba mirando. Me preguntó: «¿Usted es gringo? Porque no es 2 de mayo y los gringos sólo vienen el 2 de mayo».

Desde ese día, cada 2 de mayo una danza de chalecos desfila ante la mirada atónita de los habitantes de Bellavista. Organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y multilaterales y entidades estatales van a limpiar su conciencia con palmaditas en la espalda y sonrisas fingidas.

Por eso le creí esta historia a María Lepesqueur. Por eso sólo le creo a María Lepesqueur, que estuvo con ellos para sanar sus heridas durante cuatro años consecutivos y no reclamó fama ni prestigio. Fue un trabajo entregado y silencioso, grato y agradecido, y gracias a él se metió en el corazón de personas a las que una pipeta de gas les arrancó las entrañas.

Ahora, cada vez que veo en mi mente ese recordatorio: «Que no se nos olvide nunca: acá las Farc mataron a 119 colombianos inocentes», sé que las Farc sólo fueron los verdugos que blandieron la hoz de una sociedad indiferente y permisiva que no sabía que Bojayá existía… hasta ese fatídico 2 de mayo.

Comment here

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.