Por Juan Francisco Florido

Al despertarme estaba todavía en el bus, un poco más allá de Monte Blanco. A mi derecha estaba la entrada del parque Cantarrana y a mi izquierda, el Crea de Usme: un espacio de formación artística del distrito como muchos en Bogotá. Es reconocible a simple vista por el domo que hace de planetario en el medio de su espacio y los containers alrededor usados como salones y oficinas. Durante muchos años, esa fue mi frontera. No sabía qué había más allá. Para mí, ese era el fin de Bogotá.

Para ese momento, debía llevar casi dos horas de viaje. Si para algo me ha servido Transmilenio, es para tener un punto de referencia. He vivido (y vivo todavía) cerca de la estación de Puentelargo. Desde ahí hasta el portal de Usme hay una hora a paso firme de H15, con su respectivo transbordo. Cuando se llega al portal, ubicado junto al centro comercial Altavista, sé que estoy a mitad de camino. Mi destino, como lo ha sido durante muchos fines de semana, es Usme Pueblo, o Usme Centro, como dice en los buses alimentadores. Tomando el portal como punto de referencia, todavía me queda una hora para llegar a mi destino final.

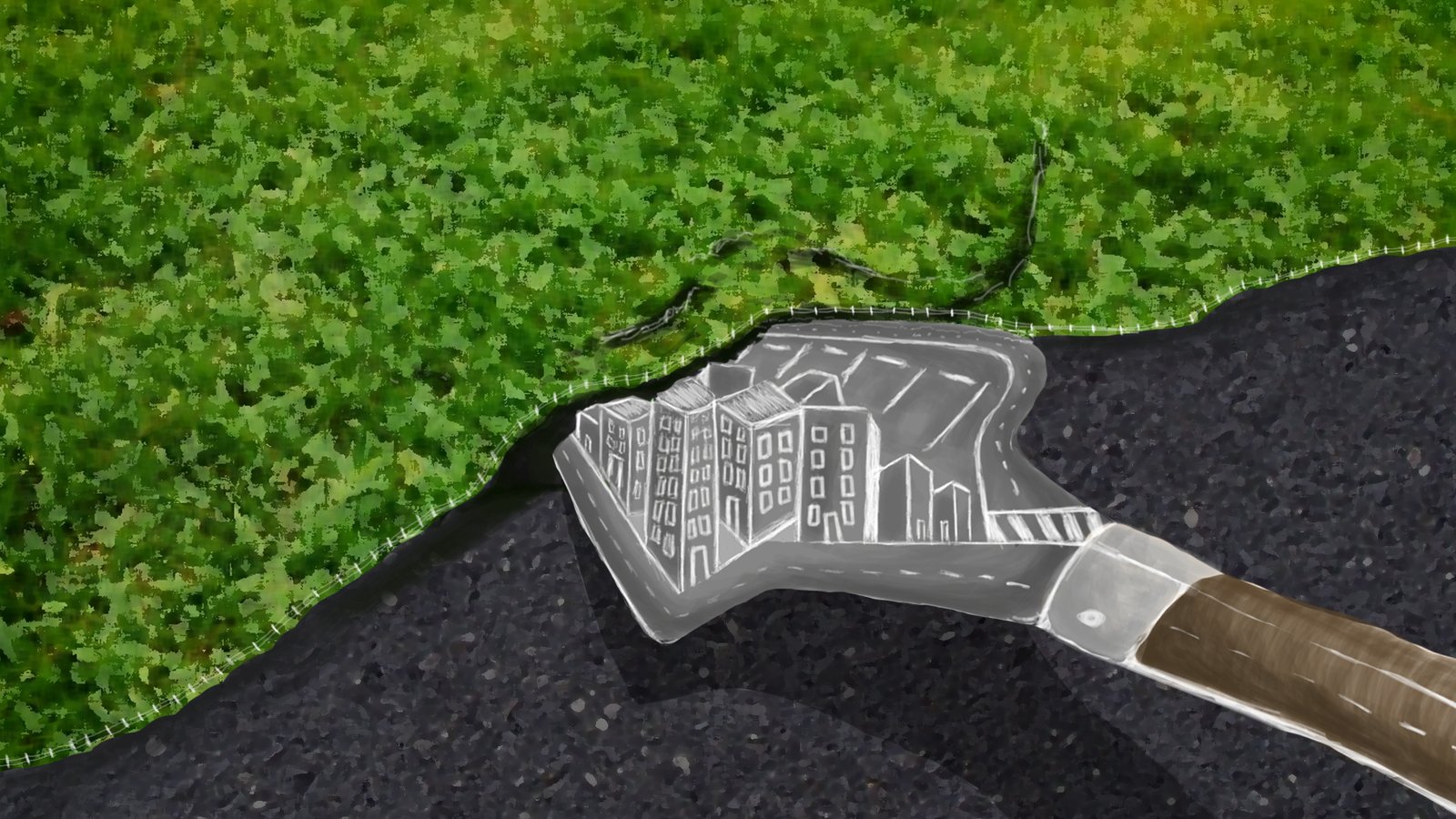

Más allá de Cantarrana, la expansión urbana no es tan salvaje. Claro está que todavía hay barrios y conjuntos residenciales, pero el paisaje es mucho más rural. Ya no estoy en la Avenida Caracas colapsada de ruidos, autos, personas y comercios a la altura de Santa Librada. Ahora se puede percibir mucho más silencio y zonas verdes. Durante mucho tiempo, no sabía si llamar a todo eso Bogotá, por más que ni siquiera había llegado a la alcaldía local de Usme. Mi imaginario de Bogotá siempre implicó una ciudad llena de edificios, baches, ruidos y sin más verde que lo que ofrecen los parques y los separadores.

Todavía no alcanzo a ubicarme muy bien después de un año. Intenté aprenderme todos los nombres que veía en los paraderos del alimentador para saber por dónde estaba pasando y cómo se llamaban esos barrios. Aún no me los sé. Con cada viaje de ida y de regreso le entrego a mi mapa mental una zona desconocida que, para mí, era oscuridad. Altavista, La Aurora, La Fiscala, Diana Turbay, Usminia, Gran Yomasa, Santa Librada, El Danubio Azul, Monte Blanco, Cantarrana, El Oasis, El Carmen… Que nadie me pregunte los números de las calles y carreras.

El punto de entrada a Usme Pueblo es un colegio enorme de nombre José Eustasio Rivera. A su lado, la hacienda del Carmen y el parque arqueológico Jaime Beltrán: un nombre que durante todas mis visitas aprendí a respetar, querer y admirar como si hubiera sido un hombre cercano para mí. Pero lo cierto es que había muerto ya hace un tiempo, mucho antes de que me enterara siquiera de su existencia. Se trata del líder campesino que estableció la frontera entre lo urbano y lo rural al sur de Bogotá. Por un lado, su legado es la defensa del territorio y de las costumbres campesinas de las personas del Usme rural, contra la urbanización desenfrenada que amenazaba el estilo de vida del barrio, pueblo o lugar fronterizo llamado Usme Pueblo. Sin querer, también se convirtió en la persona que descubriría la frontera subyacente entre vida y muerte que existe en ese lugar.

Fue el descubrimiento de los restos arqueológicos de la hacienda del Carmen, en un momento histórico convulso del país en el que se descubrían fosas comunes de inocentes hechos pasar por guerrilleros, lo que estableció el límite entre el crecimiento urbano y la defensa del territorio rural. El descubrimiento de, posiblemente, un patrimonio arqueológico de los más grandes en el continente contuvo la construcción desmedida de un lugar apacible que iba a ser urbanizado a la fuerza. Pero la primera vez que fui para allá, ni siquiera me imaginé lo que iba a conocer, por lo que no reparé en la hacienda del Carmen cuando pasé por el colegio Rivera.

Cinco minutos después llegué a mi parada final, en medio de una placita que recuerda a un parque de pueblo, con su iglesia, su alcaldía y sus comercios alrededor. Mi nuevo grupo de trabajo, al que aprendería a conocer y a amar durante muchas jornadas futuras, me estaba esperando y pronto nos íbamos a encontrar por primera vez. De ahí en adelante, la palabra «frontera» siguió dándome vueltas en la cabeza.

Haría falta un tiempo largo para entender que esa palabra no definía una separación salvaje de conceptos, existente por motivos administrativos, sino que era, en realidad, ese espacio en el que coexisten naturalmente conceptos opuestos que se difuminan entre sí, como la urbanidad obrera del sur de Bogotá y la vida campesina rural dentro de un mismo territorio, o la muerte representada en miles de tumbas de civilizaciones autóctonas y la vida representada en la agricultura, comercio y venta de productos campesinos, todo sustentado en la misma tierra.

Usme Pueblo se convirtió en mi nueva frontera sur. Y aún me quedaba por saber que más hacia el sur se abría el Sumapaz: la localidad más grande y más desconocida de Bogotá. Pero eso no lo iba a aprender ese día.

*Ilustración: Nicolás Giraldo Vargas.

Comment here

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.